Teknologi Lie Detector: Cara Kerjanya, Kontroversi, dan Masa Depannya

Dalam dunia yang penuh kebohongan, manipulasi, dan permainan kata, manusia selalu berusaha menemukan cara untuk mengetahui kebenaran yang tersembunyi di balik ekspresi dan suara seseorang. Sejak lama, teknologi pendeteksi kebohongan atau lie detector menjadi simbol dari keinginan manusia untuk membaca kejujuran. Dari ruang interogasi kepolisian hingga laboratorium riset neurosains, alat ini sering dianggap sebagai jembatan antara sains dan moralitas — antara keinginan untuk mengetahui kebenaran dan risiko melanggar privasi seseorang.

Namun, seiring berkembangnya zaman, keandalan teknologi ini menjadi bahan perdebatan panjang. Ada yang menyebutnya inovasi luar biasa dalam bidang psikofisiologi, tetapi ada pula yang menilainya sekadar bentuk modern dari “tebak-tebakan ilmiah”. Untuk memahami seberapa jauh teknologi lie detector telah berkembang dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, mari kita menelusuri lima aspek penting dalam dunia pendeteksi kebohongan ini.

1. Asal-Usul dan Prinsip Dasar Lie Detector

Teknologi pendeteksi kebohongan modern berawal dari konsep sederhana: bahwa tubuh manusia memberikan reaksi fisiologis tertentu ketika berbohong. Pada tahun 1921, John Augustus Larson, seorang polisi sekaligus mahasiswa kedokteran di California, mengembangkan perangkat pertama yang disebut polygraph. Alat ini mengukur perubahan detak jantung, tekanan darah, dan laju pernapasan seseorang selama wawancara atau interogasi.

Dasar teorinya sederhana: ketika seseorang berbohong, ia mengalami stres psikologis yang menimbulkan reaksi fisiologis tak sadar. Tubuh bereaksi seolah sedang menghadapi ancaman — jantung berdetak lebih cepat, tangan berkeringat, napas tersengal. Semua perubahan kecil itu terekam di grafik yang dihasilkan oleh polygraph. Dari sinilah lahir istilah “lie detector,” meski secara teknis, alat ini tidak benar-benar mendeteksi kebohongan, melainkan respon stres yang mungkin disebabkan oleh kebohongan.

Walau prinsipnya terlihat ilmiah, polygraph sejak awal sudah dikritik karena kesimpulannya bergantung pada interpretasi manusia. Dua orang dengan hasil grafik sama bisa saja memiliki konteks berbeda — satu berbohong, satu lagi hanya gugup. Sejak itu, teknologi terus berevolusi, tetapi dilema utamanya tetap sama: apakah sains benar-benar bisa membaca hati manusia ?

2. Cara Kerja Polygraph Modern

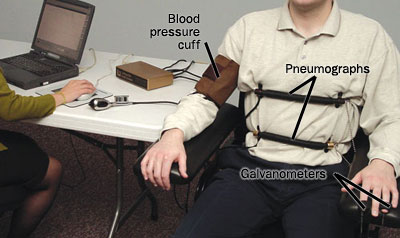

Polygraph modern menggunakan serangkaian sensor yang ditempatkan di tubuh seseorang: di dada untuk mendeteksi pernapasan, di jari untuk mengukur konduktivitas kulit (reaksi keringat), dan di lengan untuk memantau tekanan darah. Selama tes, subjek diberi serangkaian pertanyaan yang dibagi menjadi tiga kategori: pertanyaan netral, kontrol, dan relevan.

Misalnya, pertanyaan netral seperti “Apakah nama Anda Budi?” hanya digunakan untuk membentuk pola dasar tubuh saat menjawab jujur. Pertanyaan kontrol seperti “Apakah Anda pernah berbohong kepada orang tua Anda?” menguji reaksi emosional terhadap kebohongan kecil yang hampir semua orang lakukan. Terakhir, pertanyaan relevan seperti “Apakah Anda mencuri uang itu?” menjadi inti dari tes.

Dengan membandingkan pola fisiologis dari tiap kategori, analis polygraph mencoba menentukan apakah respon terhadap pertanyaan relevan menunjukkan tanda stres yang lebih tinggi dari biasanya. Bila iya, hasilnya sering diinterpretasikan sebagai indikasi kebohongan.

Namun, metode ini tidak memberikan hasil mutlak. Faktor seperti kecemasan, ketakutan, atau bahkan latihan pernapasan bisa mengubah hasil tes. Karenanya, polygraph lebih tepat disebut alat bantu investigasi daripada penentu kebenaran absolut.

Baca Juga : 4 Tips Membuat ChatGPT Menjawab Lebih Natural, Hasilnya Beda!

3. Kritik dan Kontroversi Etis

Meskipun digunakan di banyak lembaga penegak hukum, hasil polygraph sering kali ditolak di pengadilan. Alasannya sederhana: hasilnya tidak selalu objektif. Beberapa peneliti menyebut tingkat akurasinya berkisar antara 70–90%, tetapi angka itu tidak cukup kuat untuk memutuskan nasib seseorang di pengadilan.

Masalah etis juga muncul ketika tes dilakukan dalam konteks tekanan. Bayangkan seseorang yang tidak bersalah tetapi sangat gugup karena takut salah ucap di depan penyelidik. Detak jantungnya bisa meningkat tajam, membuat hasil tes seolah menunjukkan bahwa ia berbohong. Di sisi lain, seseorang yang terbiasa berbohong — misalnya manipulator atau psikopat — mungkin mampu menenangkan diri dan menipu hasil tes dengan mudah.

Selain itu, ada juga isu privasi dan hak asasi manusia. Beberapa pihak menilai bahwa lie detector menembus batas antara sains dan moral, seolah-olah seseorang bisa “dipaksa jujur” dengan teknologi. Pertanyaan pun muncul: apakah manusia masih punya ruang untuk menjaga rahasianya, atau semuanya harus telanjang di hadapan mesin ?

4. Evolusi ke Teknologi Canggih: Dari Polygraph ke AI dan Neuroimaging

Ketika polygraph dianggap terlalu mudah dimanipulasi, ilmuwan mulai mencari cara lain untuk mendeteksi kebohongan melalui aktivitas otak. Salah satu pendekatan modern adalah functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), yang menganalisis bagian otak yang aktif ketika seseorang berkata jujur atau berbohong. Penelitian menunjukkan bahwa berbohong membutuhkan lebih banyak aktivitas di area prefrontal cortex, karena otak harus menekan informasi benar dan membangun narasi palsu.

Selain fMRI, ada juga teknologi EEG (Electroencephalography) yang mengukur gelombang otak secara real-time. Beberapa eksperimen menunjukkan pola gelombang tertentu dapat muncul saat seseorang menyembunyikan informasi. Namun seperti polygraph, hasilnya belum sepenuhnya pasti dan masih diperdebatkan secara ilmiah.

Kini, muncul pula pendekatan berbasis kecerdasan buatan. Algoritma machine learning dilatih untuk membaca ekspresi wajah, perubahan suara, hingga mikro-gerakan tubuh. AI dapat mendeteksi perubahan halus seperti kontraksi otot wajah atau getaran kecil pada nada suara yang sering luput dari mata manusia. Dalam uji coba, beberapa sistem AI mencapai tingkat akurasi di atas 90% dalam mendeteksi kebohongan sederhana.

Meski menjanjikan, teknologi ini menimbulkan pertanyaan baru: jika mesin bisa membaca wajah dan nada suara kita, apakah kejujuran masih punya makna manusiawi ?

5. Penggunaan di Dunia Nyata dan Bidang Militer

Lie detector digunakan di berbagai bidang, mulai dari proses rekrutmen, interogasi kriminal, hingga pengujian keamanan di instansi pemerintahan. Di Amerika Serikat, misalnya, FBI, CIA, dan NSA masih menggunakan polygraph dalam proses penyaringan pegawai untuk mengukur integritas calon agen. Tes ini tidak hanya menilai kebohongan, tetapi juga mengamati pola stres dan reaksi psikologis terhadap pertanyaan sensitif.

Dalam bidang militer, teknologi ini digunakan untuk mendeteksi potensi pengkhianatan atau kebocoran informasi rahasia. Bahkan beberapa perusahaan swasta menggunakannya untuk menyelidiki dugaan pencurian internal.

Namun, penerapan ini sering dikritik karena menempatkan subjek dalam posisi rentan. Tes yang salah tafsir dapat merusak reputasi atau karier seseorang tanpa bukti konkret. Oleh karena itu, sebagian besar lembaga kini menekankan bahwa hasil polygraph harus selalu dikombinasikan dengan bukti lain seperti data digital, kesaksian, atau rekaman video.

6. Masa Depan Lie Detector: Antara Kejujuran dan Privasi

Dengan munculnya AI dan sensor biometrik canggih, masa depan pendeteksi kebohongan terlihat semakin futuristik. Peneliti sedang mengembangkan sistem non-invasif yang bisa membaca kebohongan tanpa harus memasang sensor fisik — cukup dengan kamera beresolusi tinggi dan analisis suara.

Bayangkan suatu hari nanti ketika wawancara kerja atau sidang pengadilan dilakukan dengan kamera yang bisa “merasakan” apakah seseorang jujur atau tidak. Dunia akan menjadi lebih transparan, tetapi juga lebih menakutkan. Sebab di titik itu, setiap ekspresi, tatapan, dan detak jantung bisa menjadi bukti terhadap diri kita sendiri.

Pertanyaan filosofis pun muncul: apakah kebenaran sejati bisa diukur oleh mesin? Atau justru, dalam obsesi kita mengejar kejujuran, kita telah kehilangan sisi manusiawi dari kebohongan itu sendiri — yaitu kemampuan untuk menyembunyikan luka, menjaga privasi, atau menenangkan orang lain dengan kata-kata yang lembut meski tak sepenuhnya benar ?

Penutup

Teknologi lie detector adalah cerminan dari naluri manusia untuk mencari kepastian di tengah kabut kebohongan. Ia terus berevolusi dari alat mekanis sederhana hingga sistem AI canggih yang mencoba membaca bahasa tubuh dan otak. Namun, semakin canggih alat ini, semakin besar pula pertanyaan etis yang menyertainya: apakah manusia masih berhak menyimpan rahasia ?

Pada akhirnya, mesin bisa mendeteksi tanda kebohongan, tetapi tidak bisa memahami mengapa seseorang berbohong. Karena di balik setiap kebohongan, selalu ada cerita — tentang rasa takut, cinta, atau bahkan perlindungan terhadap orang lain. Dan mungkin di situlah batas terakhir yang tidak akan pernah bisa dilewati oleh teknologi: memahami kompleksitas hati manusia.